実践的なSNS継続テクニック|今日から使える4つの方法

「今日もSNSに投稿しなきゃ…」

そう思いながらも、スマートフォンを手に取ったまま時間だけが過ぎていく。

SNS投稿が続かない人の共通する悩み

- 「何を書けばいいのかわからない」

- 「こんな投稿で本当にいいのかな」

- 「マイナスな反応が来たらどうしよう」

- 「ネタ切れで同じことばかり投稿してしまう」

そんな不安がよぎって、結局何も投稿せずに一日が終わってしまう。

もしあなたがこのような経験をお持ちなら、まずお伝えしたいことがあります。

「それは、あなただけではありません」

実は私自身も、SNS投稿が面倒だと感じる日があります。どんなにSNS発信の重要性を理解していても、「今日は何も思い浮かばない」「エネルギーが足りない」と感じる瞬間は必ずあるのです。

でも、それでも私はSNS投稿を継続しています。

なぜなら、個人ブランディングとして発信を通して得られているものが、その「面倒」をはるかに超えて大きいからです。

この記事で分かること

✅ SNS投稿が続かない本当の理由

✅ 面倒でも発信を続ける3つの価値

✅ モチベーションに頼らない習慣化の方法

✅ AI時代の効率的なSNS運用術

読み終わる頃には、「SNS投稿への向き合い方」が大きく変わっているはずです。

Contents

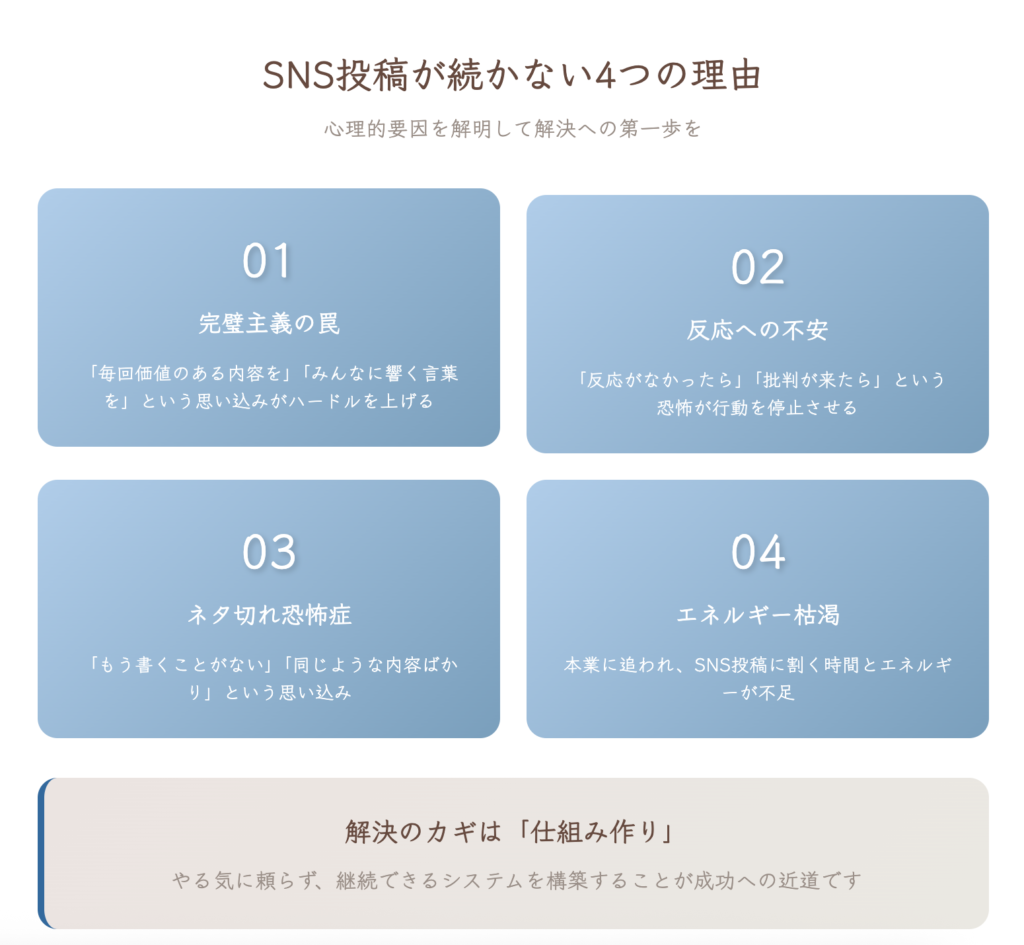

SNS投稿が面倒になる4つの理由|心理的要因を解明

完璧主義がSNS発信を阻害する理由

多くの方がSNS投稿に対して感じる面倒さの根底にあるのは、実は「完璧でなければならない」という思い込みです。

完璧主義者のSNS投稿あるある

- 「毎回価値のある内容を投稿しなければ」

- 「みんなに響く言葉を選ばなければ」

- 「プロフェッショナルに見えるよう仕上げなければ」

このような期待を自分に課していると、SNS投稿のハードルはどんどん高くなってしまいます。

でも、考えてみてください。

あなたが普段見ているSNSの投稿で、本当に心に残っているのはどのような内容でしょうか。

完璧に作り込まれた投稿よりも、その人の日常や素直な想いが伝わってくる投稿ではないでしょうか。

SNSの反応への不安が行動を停止させる

「反応がなかったらどうしよう」の心理

- 「この投稿、誰も反応してくれなかったらどうしよう」

- 「批判的なコメントが来たらどう対応しよう」

- 「フォロワーが減ったらどうしよう」

このような不安も、SNS投稿を躊躇させる大きな要因です。

実際のところ、SNSアルゴリズムは様々な要因に左右されます。投稿のタイミング、プラットフォームの変動、フォロワーの状況など、コントロールできない要素がたくさんあるのです。

つまり、「反応が少ない=価値がない」ではないということです。

ネタ切れ恐怖症の正体

「もう書くことがない」症候群

- 「同じような内容ばかりになってしまう」

- 「他の人が既に発信している内容だ」

- 「自分に語れる専門性なんてない」

このような「SNSネタ切れ」への恐怖心も、多くの方が抱える悩みです。

でも実は、私たちの日常には発信のネタが溢れています。

問題は、それを「投稿に値するもの」として認識できていないことなのです。

日常に潜むSNSネタの例

✅ 朝のコーヒーを飲みながら感じたこと

✅ お客様との会話で気づいたこと

✅ 本で読んだ一文から考えたこと

✅ 失敗から学んだ教訓

これらすべてが、誰かにとって価値のあるSNSコンテンツになる可能性を秘めています。

エネルギー枯渇問題

個人事業主・フリーランスの時間管理課題

一人で事業を回している方にとって、SNS投稿は「やらなければならないこと」の一つに過ぎません。

お客様対応、営業活動、サービス提供、経理処理…数多くのタスクに追われる中で、

「SNS投稿に割く時間とエネルギーがない」というのが現実です。

この問題を解決するには、効率化の仕組みが必要不可欠なのです。

SNS発信を続ける3つの価値|個人ブランディングの真髄

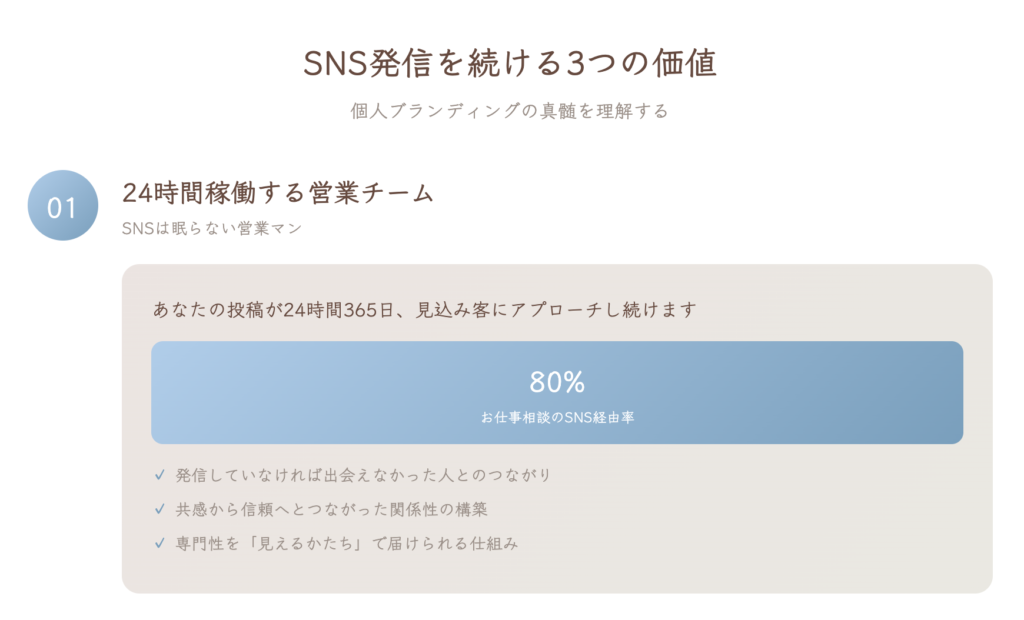

SNSは24時間稼働する営業チーム

私はよく、「SNSは24時間働いてくれる営業マン」と表現しています。

実際の成果データ

- これまでいただいたお仕事相談:SNS経由80%

- セミナー・講座への参加者:SNS流入65%

- 企業案件の依頼:すべて投稿の蓄積が土台

例えば、3ヶ月前に投稿した何気ない一言が、先週になって新しいお客様からのお問い合わせにつながったことがありました。

投稿した当初の反応は決して多くありませんでしたが、その投稿を見た方が記憶に留めてくださり、適切なタイミングでご連絡をくださったのです。

SNS発信がもたらすもの

✅ 発信していなければ出会えなかった人

✅ 共感から信頼へとつながった関係性

✅ 自分の専門性を「見えるかたち」で届けられる仕組み

これらはすべて、日々のSNS投稿の積み重ねから生まれています。

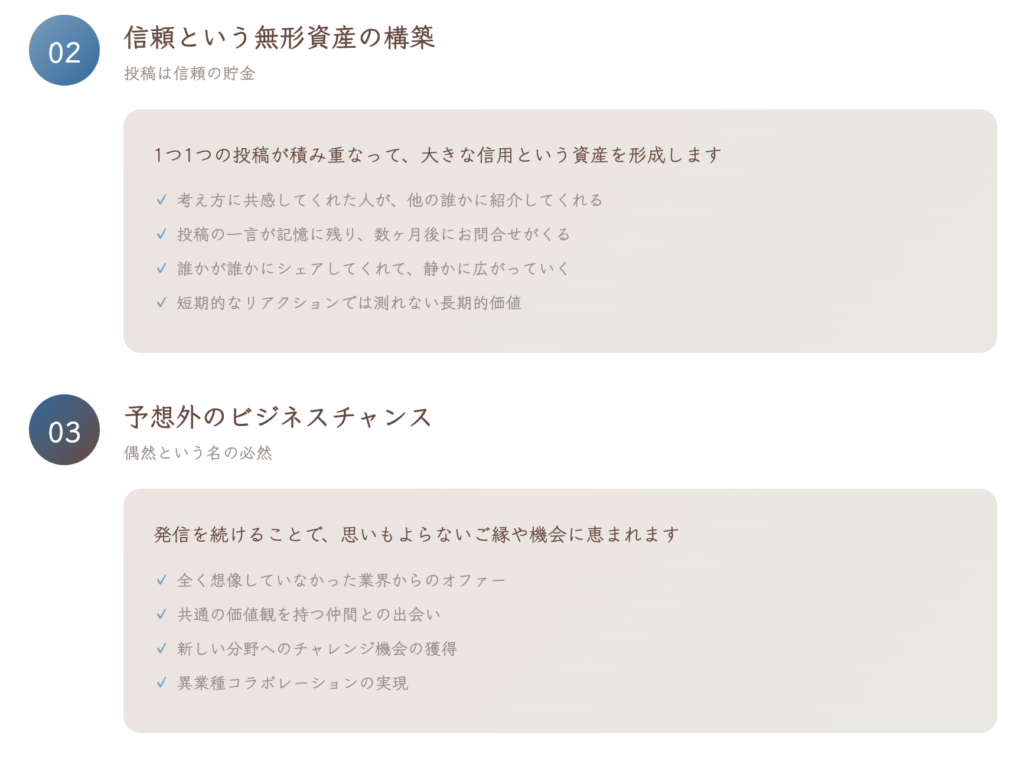

信頼という無形資産を構築する

SNS投稿は信頼の貯金

SNSの投稿は、1日で消えてしまうように見えて、実は少しずつ「信用という無形資産」を積み上げています。

信頼構築のメカニズム

- 考え方に共感してくれた人が、他の誰かに紹介してくれる

- 投稿の一言が記憶に残り、数ヶ月後にお問合せがくる

- 誰かが誰かにシェアしてくれて、静かに広がっていく

個人ブランディングにおける発信は、短期的なリアクションでは測れない「信頼の貯金」のようなものなのです。

この「信頼の貯金」は、一朝一夕では築けません。

継続的なSNS発信を通じて、あなたの価値観や専門性、人となりを伝え続けることで、少しずつ積み上がっていくものです。

予想外のビジネスチャンスを創出

SNS発信が生む偶然という名の必然

発信を続けていると、思いもよらないご縁や機会に恵まれることがあります。

実際に起きた予想外の展開

- 過去の投稿がきっかけで、全く想像していなかった業界からオファー

- 共通の価値観を持つ仲間との出会い

- 新しい分野へのチャレンジ機会の獲得

- 異業種コラボレーションの実現

これらの「偶然」は、実はSNS発信を続けているからこそ生まれる必然なのです。

SNS発信は、あなたという人を知ってもらうための「入り口」を、インターネット上にたくさん作ることなのです。

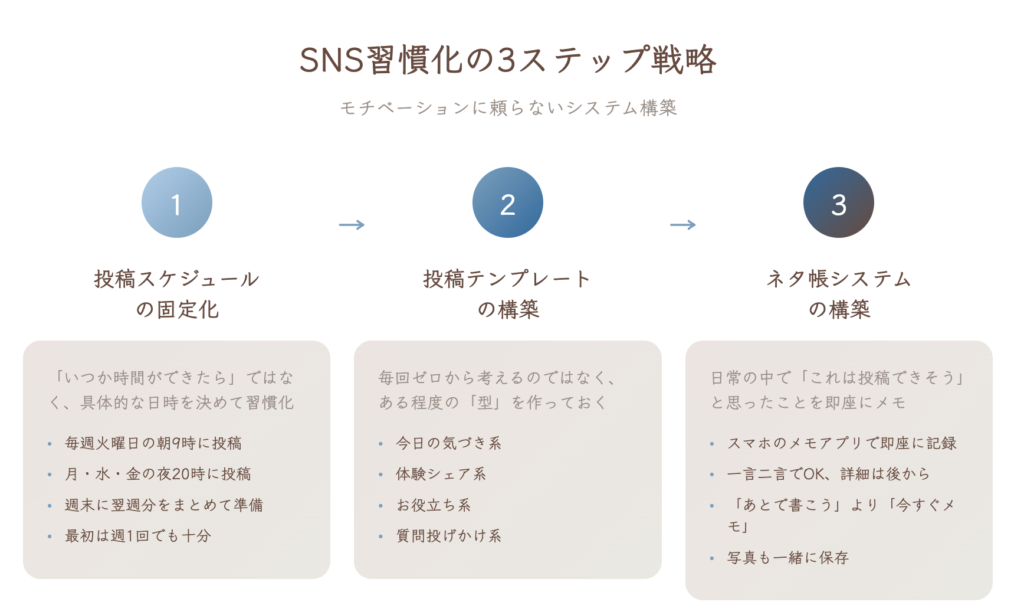

SNS習慣化の仕組み作り|2025年最新のAI活用術

モチベーションに頼らないSNS運用システム

習慣化のための3ステップ戦略

ステップ1 投稿スケジュールの固定化

「いつか時間ができたら投稿しよう」では、いつまでたってもSNS投稿の習慣化はできません。

効果的な投稿スケジュール例

- 「毎週火曜日の朝9時に投稿する」

- 「月・水・金の夜20時に投稿する」

- 「週末に翌週分をまとめて準備する」

このように、具体的な日時を決めることから始めましょう。最初は週1回でも十分です。

ステップ2 SNS投稿テンプレートの構築

毎回ゼロから考えるのではなく、ある程度の「型」を作っておくと楽になります。

使いやすい投稿テンプレート集

✅ 今日の気づき系「○○をしていて気づいたのですが…」

✅ 体験シェア系「先日、□□を体験してきました。印象的だったのは…」

✅ お役立ち系「△△でお悩みの方へ。実践している方法をお伝えします」

✅ 質問投げかけ系「みなさんは◇◇についてどう思われますか?」

このような「投稿の入り口」をいくつか用意しておくことで、SNS投稿のハードルがぐっと下がります。

ステップ3 ネタ帳システムの構築

日常の中で「これは投稿できそう」と思ったことを、すぐにメモしておく習慣を作りましょう。

効率的なネタ収集方法

- スマートフォンのメモアプリで即座に記録

- 一言二言でOK、詳細は後から肉付け

- 「あとで書こう」より「今すぐメモ」が鉄則

- 写真も一緒に保存してビジュアル素材も確保

2025年版 AI活用SNS運用術

ChatGPTを活用したSNS投稿作成

2025年現在、AIツールの発達により、SNS投稿作成のハードルは格段に下がりました。

実践的なAI活用例

「今日こんなことがあったんだけど、これをSNS投稿にするならどんな書き方がいいかな?」

このような相談をChatGPTにしてみてください。完璧な文章を求めるのではなく、「考えるきっかけ」として活用するのがポイントです。

AI画像生成ツールの効果的活用

文章だけでなく、投稿に添える画像もAIで作成できる時代になりました。

おすすめAI画像生成ツール

- Canva AI:デザインテンプレートと組み合わせ可能

- Midjourney:高品質なイラスト生成

- DALL-E:自然な写真風画像作成

- Stable Diffusion:無料で高機能

統一感のあるSNS投稿画像を効率的に作成できます。

ただし、AIはあくまでも「サポートツール」です。あなた自身の想いや体験は、AIには代替できない価値があることを忘れないでください。

時間とエネルギーを節約するSNS運用テクニック

バッチ処理による効率化

投稿を毎日考えるのではなく、週に1回まとめて複数の投稿ネタを考える時間を作ります。そして、予約投稿機能を使って事前に投稿をセットしておくのです。

各SNSプラットフォームの予約投稿機能

- Instagram:Meta Business Suite

- Twitter(X):TweetDeck、Hootsuite

- Facebook:Meta Business Suite

- LinkedIn:LinkedIn Pages

戦略的な休息日の設定

「毎日投稿しなければならない」という思い込みを手放しましょう。週に2-3回でも、継続することの方がはるかに価値があります。

60%完成度で投稿する勇気

「もう少し良くできるかも」と思っても、60%の完成度で投稿してしまいましょう。投稿してから反応を見て、次回改善すれば良いのです。

完璧を求めすぎることが、SNS投稿継続の最大の敵なのです。

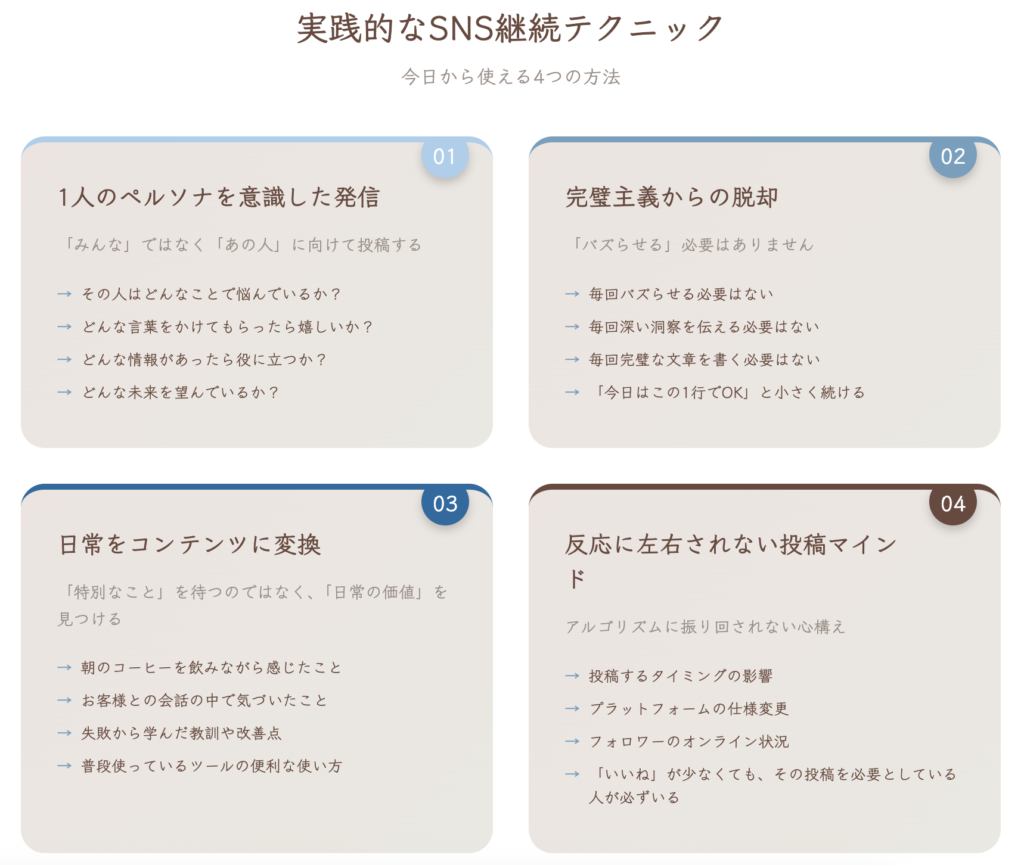

実践的なSNS継続テクニック|今日から使える4つの方法

1人のペルソナを意識したSNS発信

「みんな」ではなく「あの人」に向けて投稿する

「みんなに響く投稿を」と考えると、結果的に誰にも響かない投稿になってしまいがちです。

代わりに、「この人に届けたい」という具体的な1人を思い浮かべながら投稿を作成してみてください。

効果的なペルソナ設定の質問

- その人はどんなことで悩んでいるでしょうか?

- どんな言葉をかけてもらったら嬉しいでしょうか?

- どんな情報があったら役に立つでしょうか?

- どんな未来を望んでいるでしょうか?

1人の顔を思い浮かべるだけで、言葉がスッと湧いてくることに驚かれるはずです。

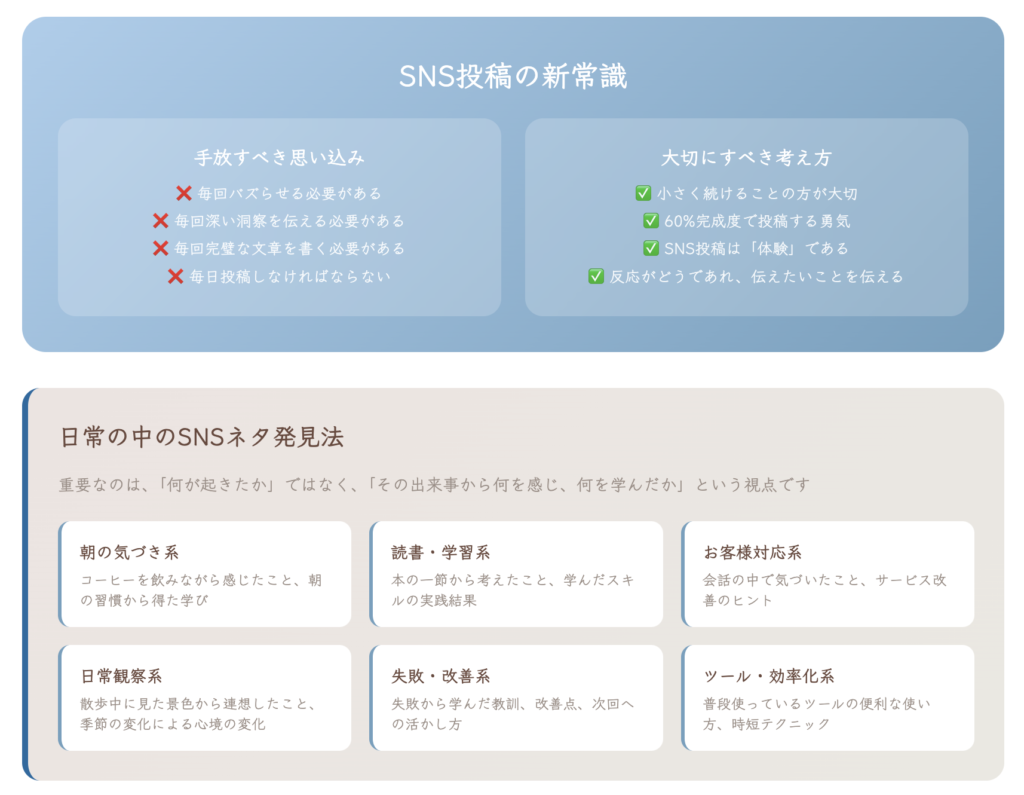

完璧主義からの脱却|SNS投稿の新常識

「バズらせる」必要はありません

SNS投稿で手放すべき思い込み

❌ 毎回バズらせる必要がある

❌ 毎回深い洞察を伝える必要がある

❌ 毎回完璧な文章を書く必要がある

❌ 毎日投稿しなければならない

✅ 「今日はこの1行でOK」と小さく続けることの方が大切です。

SNS投稿は「エンタメ」ではなく「体験」です。

読んだ人の心が、少しでも温かくなったり、新しい気づきを得られたりすれば、それだけで十分価値があるのです。

日常をSNSコンテンツに変換する視点

「特別なこと」を待つのではなく、「日常の価値」を見つける

日常の中のSNSネタ発見法

✅ 朝のコーヒーを飲みながら感じたこと

✅ 電車の中で読んだ本の一節から考えたこと

✅ お客様との会話の中で気づいたこと

✅ 散歩中に見た景色から連想したこと

✅ 失敗から学んだ教訓や改善点

✅ 普段使っているツールの便利な使い方

これらすべてが、SNS投稿のネタになる可能性を秘めています。

重要なのは、「何が起きたか」ではなく、「その出来事から何を感じ、何を学んだか」という視点です。

SNSの反応に左右されない投稿マインド

アルゴリズムに振り回されない心構え

SNS投稿に対する反応は、正直なところコントロールできません。

SNSアルゴリズムに影響する要因

- 投稿するタイミング

- プラットフォームの仕様変更

- フォロワーのオンライン状況

- 競合投稿の多さ

- 季節的なトレンド

同じような内容でも、これらの状況によって反応は大きく変わります。

だからこそ、「反応がどうであれ、伝えたいことを伝える」というスタンスが重要です。

たとえ「いいね」が少なくても、その投稿を必要としている人が必ずいます。その1人に届けばそれで十分だと考えてみてください。

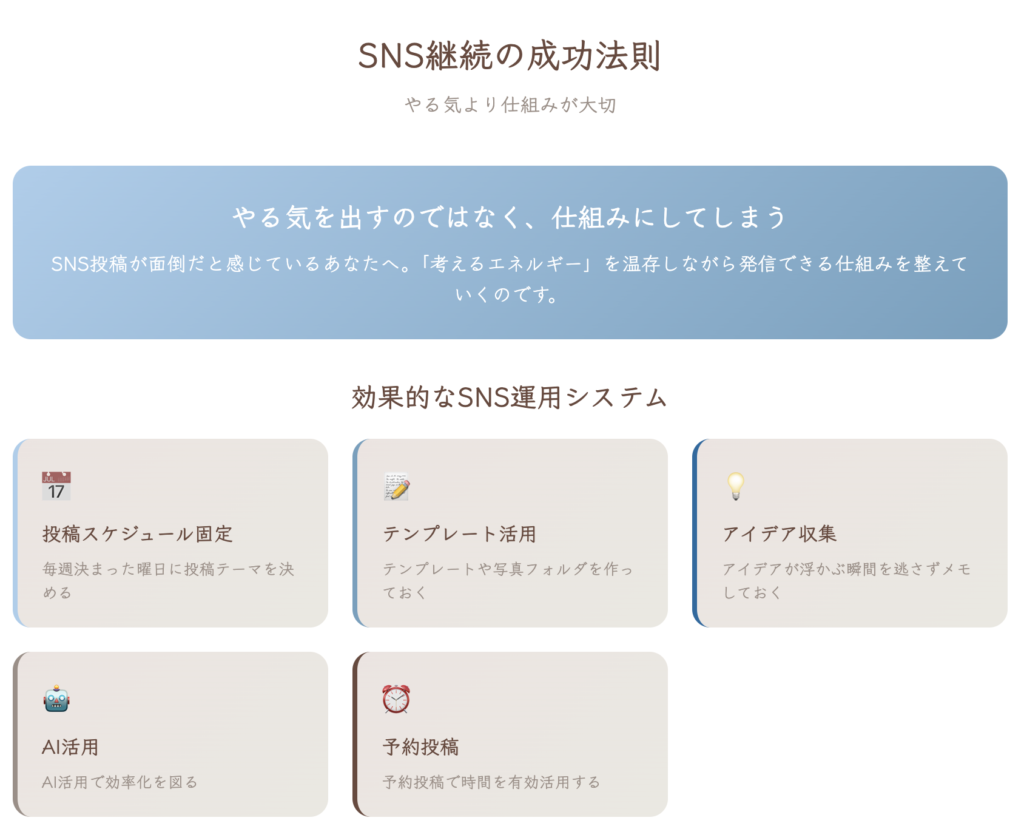

SNS継続の成功法則|やる気より仕組みが大切

個人事業主のためのSNS運用戦略

SNS投稿が面倒だと感じているあなたへ。

「やる気を出す」のではなく「仕組みにしてしまう」のが一番です。

効果的なSNS運用システム ✅ 毎週決まった曜日に投稿テーマを決める

✅ テンプレートや写真フォルダを作っておく

✅ アイデアが浮かぶ瞬間を逃さずメモしておく

✅ AI活用で効率化を図る

✅ 予約投稿で時間を有効活用する

こうして、「考えるエネルギー」を温存しながら発信できる仕組みを整えていくのです。

SNS発信は長期投資だと考える

SNS投稿は短期的な結果ではなく、長期的な資産形成だと考えてください。

今日の小さな投稿が、1年後のあなたに思いがけない機会をもたらすかもしれません。 今週の何気ない一言が、来月新しいお客様との出会いにつながるかもしれません。

継続的なSNS発信で得られるもの

- 専門性の認知度向上

- 信頼関係の構築

- ビジネス機会の拡大

- 同志との出会い

- 個人ブランドの確立

完璧である必要はありません。 毎日である必要もありません。

大切なのは、あなたの想いや専門性を、必要としている人に届け続けることです。

SNS発信は「誰に届けたいか」が決まれば、自然と言葉が生まれてきます。

あなたの声を待っている人が、きっとどこかにいます。

PS. あなたのSNS発信が誰かの支えになる

「続けていてよかった」と思うのは、思いもよらぬご縁が仕事につながったときです。

でも実は、もっと嬉しいのは「あの投稿に励まされました」「あの言葉で考え方が変わりました」というメッセージをいただくときです。

あなたが「こんな投稿で大丈夫かな」と思っている内容でも、誰かにとっては心の支えになっているかもしれません。

だから、今がどんなに小さな一歩でも、それを積み重ねることによってあなたの想いや専門性が、必要な人に届きますように。

コメント ( 0 )

トラックバックは利用できません。

この記事へのコメントはありません。